Deep Dive Serie: Plastik-Apokalypse Now? Was zum Teufel in unseren Ozeanen schwimmt (Teil 2)

- Patricia Plunder

- 1. Jan. 2025

- 8 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 6. Aug. 2025

Von Patricia Plunder

Okay, Landratte und Seebär, die du dich für die ungeschönte Wahrheit interessierst! Die Möwen-Crew ist wieder am Start, und nachdem wir in Teil 1 die Illusion der "Müllinsel" zerplatzen ließen wie eine schlecht geknotete Wasserbombe, ist es jetzt an der Zeit, dem Dreck auf den Grund zu gehen. Woher, zum Klabautermann, kommt all dieser Plastikmüll, der unsere Ozeane in eine globale Kloake verwandelt? Schnall die Rettungsweste enger, denn dieser Tauchgang führt uns direkt in die schmutzigen Quellen unserer Plastik-Sucht.

Teil 2: Die Plastik-Pipeline – Wie unser Müll zur Hochsee-Kreuzfahrt antritt (und wer das Ticket löst)

Na, Freund der salzigen Wahrheiten!

In Teil 1 haben wir festgestellt: Der Great Pacific Garbage Patch und seine Kumpels sind keine festen Inseln, sondern riesige, trübe Suppen aus Plastikfragmenten, Geisternetzen und Alltagsmüll.

Ein schwimmendes Mahnmal unserer kollektiven Verantwortungslosigkeit, viereinhalb Mal so groß wie Deutschland allein im Nordpazifik.

Aber wie schafft es dieser ganze Unrat überhaupt dorthin, hunderte, ja tausende Kilometer von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt? Hat da jemand eine gigantische Müllabfuhr für die hohe See eingerichtet? Fast. Nur dass die Müllabfuhr "globale Strömungen" heißt und wir alle fleißig die Mülltonnen füllen.

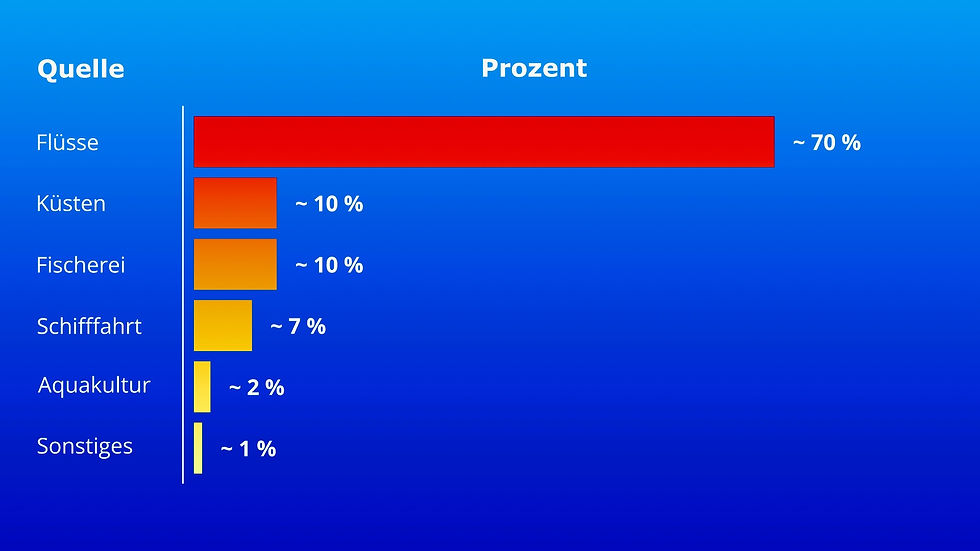

Die bittere Wahrheit, die viele nicht hören wollen: Der allergrößte Teil des Plastikmülls in den Ozeanen stammt vom Land. Schätzungen variieren, aber die meisten Experten sind sich einig, dass rund 80% des Plastiks in den Meeren seinen Ursprung an Land hat. Die restlichen 20% kommen von Aktivitäten auf See, wie Schifffahrt und Fischerei – dazu später mehr.

Ja, du hast richtig gelesen. Vier von fünf Plastikteilen, die einen Wal vergiften oder eine Schildkröte erwürgen, haben ihre Reise an Land begonnen. Vielleicht sogar in deiner Nachbarschaft.

Aber wie genau gelangt Omas alte Plastikgießkanne oder der Joghurtbecher von letzter Woche vom heimischen Mülleimer in den Magen eines Albatrosses tausende Kilometer entfernt? Die Haupttransportwege sind – Trommelwirbel – Flüsse.

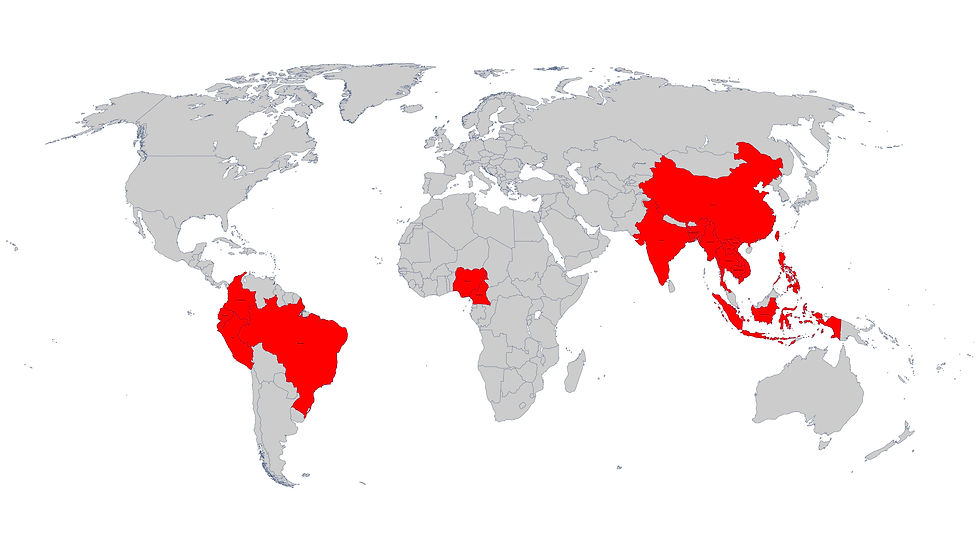

Unsere Flüsse, die Lebensadern der Kontinente, sind gleichzeitig zu den Hauptschlagadern der Plastikverschmutzung geworden. Sie spülen den Müll von Städten und Industriegebieten direkt ins Meer. Eine Studie aus dem Jahr 2021, veröffentlicht in Science Advances, kam zu dem Ergebnis, dass weltweit etwa 1.000 Flüsse für rund 80% des Plastikeintrags in die Ozeane verantwortlich sind. Überleg dir das mal: Nur tausend Flusssysteme pumpen den Großteil unseres Plastikdramas in die Weltmeere. Viele davon befinden sich in Asien, aber auch in anderen Teilen der Welt gibt es Problemflüsse. Das liegt oft nicht an bösem Willen, sondern an fehlender oder unzureichender Abfallwirtschaftsinfrastruktur in dicht besiedelten Regionen.

Stell dir vor: Ein achtlos weggeworfener Plastikbecher am Straßenrand. Der nächste Regen spült ihn in den Gully. Vom Gully geht's in die Kanalisation, die vielleicht – wenn's schlecht läuft oder bei Starkregen überlastet ist – direkt in den nächsten Bach oder Fluss mündet. Und dieser Fluss ist Teil eines größeren Systems, das irgendwann im Meer endet. Zack, schon ist der Becher auf großer Fahrt. Das ist natürlich eine vereinfachte Darstellung, aber im Kern trifft es das Problem.

Die Quellen dieses landbasierten Mülls sind vielfältig:

Unzureichende Abfallwirtschaft: Das ist der Elefant im Raum. In vielen Ländern, besonders in schnell wachsenden Volkswirtschaften mit explodierenden Bevölkerungszahlen und steigendem Konsum, fehlt es an funktionierenden Systemen zur Müllsammlung, -trennung und -entsorgung. Offene Mülldeponien, oft in der Nähe von Flüssen oder Küsten, sind tickende Zeitbomben. Wind und Regen tragen den leichten Plastikmüll von dort direkt in die Gewässer. Illegale Müllentsorgung verschärft das Problem zusätzlich. Es ist schlicht billiger oder einfacher, den Müll in die Landschaft oder den nächsten Fluss zu kippen, als ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Wo keine Müllabfuhr kommt und kein Recyclingsystem existiert, wird der Fluss zur Müllkippe – und das Meer zum Endlager.

Städtischer Abfluss und Kanalisation: Selbst in Ländern mit vermeintlich guter Infrastruktur gelangt Plastik ins Meer. Bei starkem Regen werden Straßenabwässer, die allerlei Kleinmüll enthalten, oft ungeklärt in Flüsse oder direkt ins Meer geleitet. Zigarettenkippen (deren Filter aus Celluloseacetat, einem Kunststoff, bestehen), Verpackungsreste, kleine Plastikteilchen – alles landet so im Wasserkreislauf.Auch unsere Waschmaschinen sind kleine Plastikschleudern: Synthetische Kleidung (Fleece, Polyester etc.) verliert bei jedem Waschgang Mikrofasern. Kläranlagen können diese winzigen Partikel oft nicht vollständig herausfiltern. Eine einzelne Fleecejacke kann pro Waschgang bis zu einer Million Mikrofasern freisetzen! Multipliziere das mit Millionen Waschgängen weltweit. Puh.

Tourismus und Freizeitaktivitäten an Küsten: Strände sind beliebte Erholungsorte, aber leider auch Hotspots für Plastikmüll. Zurückgelassene Flaschen, Verpackungen, Spielzeug, Angelschnüre – oft aus reiner Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit. Bei der nächsten Flut wird vieles davon ins Meer gespült. Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) macht Tourismus in einigen Regionen bis zu 40% des Meeresmülls aus, besonders im Mittelmeer während der Hauptsaison.

Industrielle Einträge: Obwohl strenger reguliert, kommt es immer wieder vor, dass Plastikgranulat (sogenannte "Nurdles" oder "Mermaid Tears"), das zur Herstellung von Plastikprodukten verwendet wird, bei Transport oder Verarbeitung verloren geht und in die Umwelt gelangt. Diese kleinen Pellets sind eine riesige Quelle für primäres Mikroplastik.

Unser aller Konsumverhalten: Seien wir ehrlich, das Problem beginnt nicht erst am Flussufer oder an der Deponie. Es beginnt in unseren Einkaufswagen. Die schiere Menge an Plastik, die wir täglich produzieren, konsumieren und wegwerfen, ist überwältigend. Einwegverpackungen, To-Go-Becher, Plastiktüten – oft nur für wenige Minuten im Einsatz, aber für Jahrhunderte eine Belastung für die Umwelt, wenn sie nicht korrekt entsorgt und recycelt werden. Und Recycling ist auch keine Wunderwaffe, aber dazu vielleicht ein andermal mehr.

Jede unnötige Plastikverpackung, jede achtlos weggeworfene Flasche ist ein potenzieller Passagier auf der Plastik-Pipeline Richtung Ozean.

Okay, genug vom Land. Kommen wir zu den 20%, die direkt auf See entstehen. Das klingt vielleicht nach weniger, aber diese Quellen haben es oft in sich.

Die Fischerei-Industrie: Hier wird's besonders heikel. Wir haben in Teil 1 schon erwähnt, dass ein großer Teil der Masse im Great Pacific Garbage Patch aus verlorenen oder über Bord geworfenen Fischereigeräten besteht – Netze, Leinen, Fallen, Bojen. Sogenanntes ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear), oder einfacher: Geisternetze. Diese Netze können riesig sein und treiben oft jahrzehntelang führerlos durch die Meere, fangen dabei weiter Fische, Schildkröten, Delfine, Wale und Seevögel, die qualvoll verenden. Das ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, sondern auch eine massive Verschwendung von Ressourcen. Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gehen davon aus, dass jährlich etwa 640.000 Tonnen Fischereigerät in den Ozeanen verloren gehen oder zurückgelassen werden. Neuere regionale Studien bestätigen das Problem. Es ist oft nicht böser Wille der Fischer – Netze können bei Stürmen verloren gehen, sich am Meeresboden verhaken oder von anderen Schiffen durchtrennt werden. Aber es gibt auch illegale Fischerei, wo Netze bewusst versenkt werden, um Kontrollen zu entgehen. Geisternetze sind die Zombies der Ozeane: Einst zum Fangen gedacht, töten sie weiter, lange nachdem ihre Besitzer sie vergessen haben.

Abbildung 1: Tiere, die sich in einem Geisternetz auf den Malediven verfangen haben Schifffahrt: Auch die kommerzielle Schifffahrt und private Boote tragen ihren Teil bei. Obwohl das direkte Verklappen von Müll auf See durch internationale Abkommen (MARPOL-Konvention) streng verboten ist, passiert es immer noch. Nachweise sind schwer zu erbringen. Viel häufiger sind vermutlich unbeabsichtigte Verluste: schlecht gesicherte Ladung, die bei schwerem Wetter über Bord geht, darunter auch Container voller Plastikprodukte. Manchmal gehen ganze Schiffscontainer mit tausenden Tonnen Ladung verloren. Denk nur an die Gummienten-Armada, die 1992 von einem Containerschiff fiel und Ozeanographen wertvolle Daten über Meeresströmungen lieferte – ein eher skurriles Beispiel, aber es illustriert das Problem.

Aquakultur: Auch Fischfarmen können eine Quelle für Plastikmüll sein, z.B. durch beschädigte Netzkäfige, Rohre, Bojen oder Futterverpackungen. Der Sektor wächst rasant, und damit auch sein potenzieller Müll-Fußabdruck.

Warum kriegen wir das nicht in den Griff?

Diese Frage brennt einem doch auf der Seele, oder? Wir wissen, woher der Müll kommt. Wir wissen, dass er schadet. Warum stoppen wir diesen Wahnsinn nicht?

Die schiere Menge und Vielfalt: Plastik ist überall und in Abertausenden Anwendungen. Es ist billig, leicht, haltbar – Eigenschaften, die es so nützlich und gleichzeitig so problematisch machen.

Globale Verflechtungen: Der Müll kennt keine Grenzen. Plastik, das in einem Land ins Meer gelangt, kann an den Küsten eines anderen Landes anbranden oder in internationalen Gewässern landen. Das macht es schwer, Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen und globale Lösungen durchzusetzen.

Wirtschaftliche Interessen: Die Plastikindustrie ist ein gigantischer Wirtschaftszweig. Und eine funktionierende, flächendeckende Abfallwirtschaft kostet Geld – Geld, das viele Kommunen oder Staaten nicht haben oder nicht ausgeben wollen.

Mangelndes Bewusstsein und Bequemlichkeit: "Aus den Augen, aus dem Sinn." Solange der Müll nicht direkt vor unserer Haustür liegt (obwohl er das zunehmend tut, auch in Form von Mikroplastik), ist die Dringlichkeit für viele nicht spürbar. Und die Bequemlichkeit von Einwegplastik ist ein harter Gegner.

Durchsetzungslücken: Selbst wo es Gesetze und Abkommen gibt, hapert es oft an der konsequenten Umsetzung und Kontrolle, sowohl an Land als auch auf See.

Die Plastik-Pipeline ist also ein komplexes System mit vielen Zuläufen – von unserem Badezimmer über die Supermarktregale, die Flüsse Asiens und Afrikas bis hin zu den Fischgründen des Pazifiks. Und wir alle sind irgendwie an dieses System angeschlossen, ob wir wollen oder nicht.

Es ist nicht ein Leck in der Pipeline, es sind tausende. Und wir alle halten entweder einen Schraubenschlüssel in der Hand oder drehen unbewusst weiter am Wasserhahn.

Im nächsten Teil, Freund der maritimen Klarheit, werden wir uns ansehen, was dieser ganze Dreck mit den Bewohnern der Ozeane anstellt. Es wird ungemütlich, aber notwendig. Denn erst wenn wir das volle Ausmaß der Katastrophe begreifen, können wir wirklich motiviert sein, die Ventile dieser Plastik-Pipeline zuzudrehen.

Fazit Teil 2: Die Pipeline des Grauens hat viele Zapfstellen – und wir stehen daneben

Okay, die Karten auf den Tisch: Der Ozean ist nicht von Natur aus eine Müllhalde. Wir machen ihn dazu. Und wie wir gesehen haben, ist die Hauptpipeline für diesen Dreck nicht etwa ein mysteriöses Seeungeheuer, das Plastik frisst und wieder ausspuckt, sondern unsere eigenen Flüsse. Rund 80% des Plastikmülls im Meer stammt vom Land, und etwa 1.000 Flüsse weltweit sind die Hauptschlagadern dieser Verschmutzung. Fehlende Abfallwirtschaft in vielen Teilen der Welt, unser Konsumrausch, achtlos weggeworfener Müll, Mikrofasern aus unserer Kleidung und nicht zuletzt die Fischerei-Industrie mit ihren verlorenen Geisternetzen – all das speist die Plastik-Pipeline. Die Wahrheit ist unbequem: Es sind nicht "die anderen". Es ist ein globales Systemproblem, bei dem wirtschaftliche Interessen, mangelndes Bewusstsein und schlichte Bequemlichkeit Hand in Hand gehen. Wir haben die Quellen identifiziert, die Wege des Mülls nachgezeichnet. Im nächsten Teil wird's noch ungemütlicher, denn dann schauen wir uns an, was dieser ganze Rotz mit den unschuldigen Bewohnern der Meere anstellt. Schnall dich an!

Bleib kritisch, bleib neugierig und lass uns gemeinsam den Krawall gegen die Ignoranz weiter anfachen!

Deine Möwen-Crew.

Hier geht's zu den anderen Teilen:

Quellen:

Jambeck et al., Science, 2015

Meijer et al., Science Advances, 2021

Napper und Thompson, Marine Pollution Bulletin, 2016

UNEP Report "Marine Litter Vital Graphics

FAO/UNEP Report, 2009

Lebreton, L., van der Zwet, J., Damsteeg, JW. et al. Plastikemissionen von Flüssen in die Weltmeere 2017

Klartext braucht eine starke Crew.

The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.

Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.

Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung

Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.

Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.

The Ocean Tribune

Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!

Bildquellen:

Abbildung 1: Mstelfox, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons