Deep Dive Serie: Lautlose Gefahr: Wie Lärm unsere Ozeane krank macht (Teil 3)

- Doris Divebomber

- 31. März 2025

- 9 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 7. Nov. 2025

Von Doris Divebomber

Ahoi, lieber Schallwellen-Surfer und PRO-Mitstreiter im Kampf gegen die akustische Verschmutzung! Willkommen zurück zur Ocean Tribune, wo wir uns weiter durch die trübe Brühe des Unterwasserlärms kämpfen. In Teil 1 haben wir geklärt, was dieser Lärm ist und warum er ein Phantomproblem darstellt. In Teil 2 haben wir die Hauptverdächtigen identifiziert – die dröhnenden Schiffe, die schreienden Sonare, die explosiven Airguns und die rammenden Baustellen. Jetzt wird's persönlich. Wir tauchen heute noch tiefer ab und schauen uns an, was dieser ganze Krach mit den eigentlichen Bewohnern der Ozeane anstellt.

Schnall dich fest, denn wir betreten jetzt die Welt der Opfer. Es wird nicht schön, es wird nicht lustig (obwohl wir versuchen, dich mit unserem typischen Galgenhumor bei Laune zu halten), aber es ist verdammt notwendig. Denn nur wenn wir verstehen, wie der Lärm schadet, können wir begreifen, warum wir dringend handeln müssen. Hier kommt ...

Teil 3: Gestresste Wale, verwirrte Fische – Auswirkungen von Lärm auf Meeresbewohner

Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der dein wichtigster Sinn das Gehör ist. Du navigierst nach Geräuschen, findest deine Nahrung über Geräusche, sprichst mit deinen Kindern, Partnern und Nachbarn über Geräusche, und du erkennst Gefahren an Geräuschen. Und jetzt stell dir vor, jemand dreht langsam, aber sicher, einen riesigen, undefinierbaren Lärm auf, der alles überlagert. Manchmal ist es ein konstantes, zermürbendes Brummen, manchmal ein plötzlicher, markerschütternder Knall. Willkommen in der Realität vieler Meeresbewohner im Anthropozän.

Der menschengemachte Lärm ist keine abstrakte Bedrohung. Er greift direkt in die Biologie, das Verhalten und das Überleben von Individuen, Populationen und ganzen Ökosystemen ein.

Schauen wir uns die Auswirkungen mal genauer an, von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen.

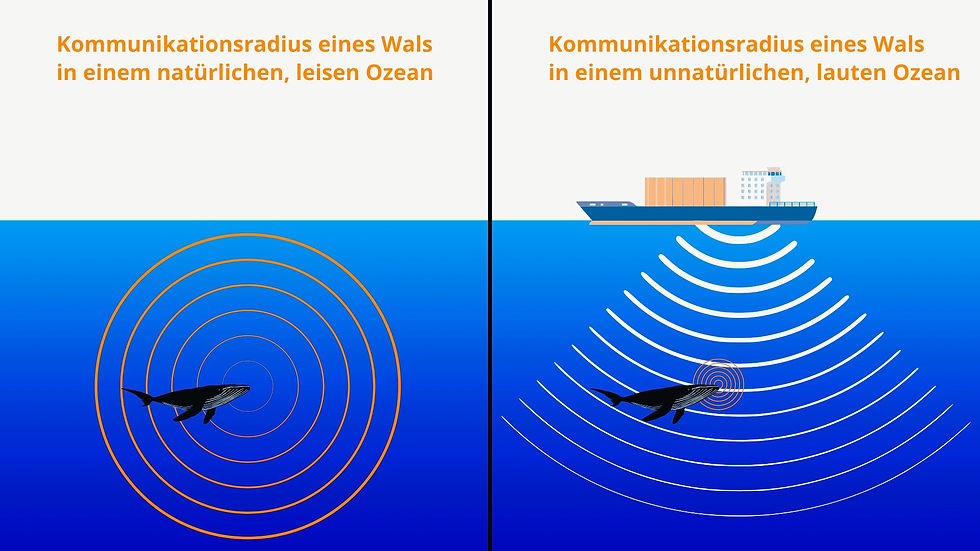

1. Kommunikations-Chaos: Wenn keiner mehr zuhören kann (Maskierung)

Das vielleicht fundamentalste Problem ist die akustische Maskierung. Stell dir das wieder wie in unserer überfüllten Kneipe vor: Der Lärm von außen (Schiffe, Bauarbeiten etc.) ist so laut, dass die wichtigen Signale (Gespräche, Rufe) einfach untergehen. Sie werden überdeckt, maskiert.

Walgesänge im Lärm: Viele Walarten, insbesondere Bartenwale wie Buckel-, Finn- oder Blauwale, nutzen niederfrequente Laute zur Kommunikation über riesige Distanzen. Diese Gesänge dienen der Partnersuche, der Koordination von Gruppen, der Markierung von Territorien oder der Mutter-Kalb-Bindung. Genau in diesem Frequenzbereich dominiert aber der Lärm der Großschifffahrt. Studien haben gezeigt, dass die potenzielle Kommunikationsreichweite für manche Wale durch den gestiegenen Hintergrundlärm um bis zu 90% reduziert sein könnte! Stell dir vor, du kannst statt 100 Kilometern nur noch 10 Kilometer weit rufen – die Chancen, einen Partner zu finden oder Kontakt zur Gruppe zu halten, sinken dramatisch. Manche Wale versuchen, lauter oder in anderen Frequenzen zu singen, aber das kostet Energie und ist nicht immer erfolgreich. Die berühmten komplexen Gesänge der Buckelwale? Sie drohen, im Dröhnen unserer Frachter unterzugehen. Ein tragisches Verstummen der ozeanischen Symphonie.

Delfine im Nebel: Zahnwale wie Delfine und Schweinswale nutzen hochfrequente Klicklaute für die Echolokation, um ihre Umgebung wahrzunehmen und Beute zu orten. Dieses biologische Sonar ist extrem fein abgestimmt. Lärm, auch im höheren Frequenzbereich (z.B. von kleineren Booten, aber auch bestimmte Sonare), kann diese Echolokation stören. Die Delfine "sehen" schlechter, ihre Jagd wird ineffizienter, sie übersehen Hindernisse oder Feinde.

E

Fisch-Funk gestört: Ja, auch Fische kommunizieren akustisch! Viele Arten nutzen Laute zur Balz, zur Verteidigung von Revieren oder zur Warnung vor Fressfeinden. Diese oft leiseren Signale werden durch den Umgebungslärm leicht maskiert. Das kann den Fortpflanzungserfolg mindern und das Überleben gefährden.

Orientierungslose Larven: Selbst winzige Lebewesen sind betroffen. Larven von Korallen, Fischen und Krebstieren nutzen oft die Geräuschkulisse gesunder Riffe, um sich auf ihrer Suche nach einem geeigneten Lebensraum zu orientieren. Das Knistern von Garnelen, das Grunzen von Fischen – das ist für sie das Signal "Hier ist Leben, hier ist gut!". Wenn dieser natürliche Soundscape aber von menschengemachtem Lärm überlagert wird, finden die Larven ihr Zuhause nicht mehr oder siedeln sich an ungeeigneten Orten an. Ein massives Problem für die Regeneration von Riffen und Fischbeständen.

Die Maskierung ist also wie ein dicker, akustischer Nebel, der sich über die Ozeane legt und die lebenswichtige Wahrnehmung und Kommunikation der Meeresbewohner behindert. Ein schleichendes Gift für soziale Strukturen und ökologische Prozesse.

2. Verhaltensänderungen: Flucht, Panik und falsche Entscheidungen

Wenn die akustische Umgebung unerträglich oder bedrohlich wird, reagieren Tiere – genau wie wir – mit Verhaltensänderungen.

Flucht und Vertreibung: Die offensichtlichste Reaktion auf lauten oder plötzlichen Lärm ist Flucht. Wale und Delfine meiden nachweislich Gebiete mit intensivem Schiffsverkehr oder seismischen Untersuchungen. Sie verlassen wichtige Nahrungsgründe, Paarungsgebiete oder Wanderrouten. Das kann bedeuten, dass sie weniger Futter finden, weniger Nachwuchs bekommen oder längere, energieaufwändigere Umwege schwimmen müssen. Eine Studie vor der Küste Kaliforniens zeigte zum Beispiel, dass Blauwale ihre Tauch- und Fressmuster bei Anwesenheit von Schiffslärm deutlich änderten.

Jagd und Nahrungssuche gestört: Lärm kann Tiere nicht nur vertreiben, sondern auch direkt bei der Nahrungssuche stören. Gestresste Tiere sind weniger effizient bei der Jagd. Die Maskierung von Beutegeräuschen oder der eigenen Echolokation (bei Delfinen) erschwert das Finden von Futter. Fischer berichten manchmal von geringeren Fangquoten in Gebieten mit seismischen Tests – nicht nur, weil die Fische weg sind, sondern vielleicht auch, weil sie sich anders verhalten.

Die fatale Panikreaktion (Sonar & Strandungen): Besonders dramatisch sind die Reaktionen auf extrem laute Impulsgeräusche wie die von militärischem Mittelfrequenz-Sonar. Insbesondere tief tauchende Schnabelwale scheinen darauf extrem empfindlich zu reagieren. Die Theorie: Der laute Schall löst eine massive Panikreaktion aus. Die Wale tauchen viel zu schnell auf, ähnlich wie ein menschlicher Taucher, der einen Notaufstieg macht. Dies führt zur Dekompressionskrankheit (Gasembolie oder "the bends"), bei der sich Stickstoffblasen im Blut und Gewebe bilden, was zu schweren inneren Verletzungen und oft zum Tod führt. Die wiederholten Massenstrandungen von Schnabelwalen im zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit Marineübungen (z.B. Bahamas 2000, Kanaren 2002) liefern traurige Belege für diesen Mechanismus. Die Tiere stranden oft noch lebend, aber mit klaren Anzeichen der Dekompressionskrankheit (Gasblasen in Organen, Blutungen).

Abbildung 1: Gestrandeter Wal Veränderte Bewegungsmuster: Auch unterhalb der Panikschwelle kann Lärm Bewegungsmuster ändern. Fische schwimmen weniger koordiniert im Schwarm, wenn sie Lärm ausgesetzt sind, was sie anfälliger für Raubfische macht. Wale ändern ihre Tauchzeiten und -tiefen.

Diese Verhaltensänderungen sind keine Kleinigkeiten. Sie kosten Energie, reduzieren den Erfolg bei Fortpflanzung und Nahrungssuche und können im Extremfall direkt zum Tod führen.

3. Physiologische Folgen: Stress, Taubheit und körperlicher Schaden

Der Lärm dringt aber nicht nur ins Verhalten ein, sondern auch direkt in den Körper der Tiere.

Chronischer Stress: Stell dir vor, du lebst dauerhaft neben einer Baustelle oder einer Autobahn. Das macht krank. Genauso geht es den Meeresbewohnern. Anhaltender Lärm führt zur Ausschüttung von Stresshormonen (wie Cortisol). Chronischer Stress schwächt das Immunsystem, macht anfälliger für Krankheiten und Parasiten, beeinträchtigt das Wachstum und reduziert den Fortpflanzungserfolg. Selbst wenn der Lärm nicht direkt tötet, kann er die Tiere langsam zermürben und ihre Lebensdauer verkürzen.

Hörschäden: Genau wie bei uns kann übermäßiger Lärm auch bei Meerestieren das Gehör schädigen. Man unterscheidet:

Temporary Threshold Shift (TTS): Eine vorübergehende Minderung der Hörfähigkeit, wie wir sie nach einem lauten Konzert erleben. Das Gehör erholt sich wieder, aber während dieser Zeit ist das Tier anfälliger, da es wichtige Signale schlechter hört.

Permanent Threshold Shift (PTS): Eine dauerhafte Schädigung des Gehörs, also Taubheit in bestimmten Frequenzbereichen. Dies kann durch sehr laute Einzelereignisse (Explosionen, Sonar) oder durch chronische Lärmbelastung verursacht werden. Ein teilweiser oder vollständiger Verlust des wichtigsten Sinnesorgans ist für die meisten Meerestiere ein Todesurteil.

Im Extremfall können extrem laute Schallwellen (z.B. von Unterwassersprengungen oder sehr nahen Airguns/Sonar) auch zu akustischem Trauma führen, wie dem Reißen des Trommelfells oder Schäden an den Gehörknöchelchen und Haarzellen im Innenohr.

Direkte physische Verletzungen: Bei extrem hohen Schallintensitäten kann es sogar zu direkten Gewebeschäden kommen, die über das Gehör hinausgehen. Bei gestrandeten Walen nach Sonar-Ereignissen wurden neben Anzeichen der Dekompressionskrankheit auch Blutungen in verschiedenen Organen und im Gehirn gefunden. Die Druckwellen können den Körper direkt schädigen.

Die physiologischen Auswirkungen zeigen: Lärm ist nicht nur störend, er ist körperlich schädigend und kann auf vielfältige Weise krank machen oder töten.

4. Die oft übersehenen Opfer: Fische und Wirbellose

Während die Auswirkungen auf Meeressäuger relativ gut erforscht sind (nicht zuletzt, weil sie oft spektakulär stranden), geraten andere Gruppen leicht aus dem Blickfeld. Aber auch Fische und sogar Wirbellose leiden massiv unter dem Lärm.

Fische im Stress: Fische verfügen über ein gut entwickeltes Gehör (oft über die Schwimmblase als Resonanzkörper) und sind lärmempfindlich. Studien zeigen bei Fischen unter Lärmbelastung erhöhte Stresshormonlevel, Schäden an den Haarzellen des Innenohrs (die für das Hören zuständig sind), Verhaltensänderungen (weniger Fressen, verändertes Schwimmverhalten), eine geringere Überlebensrate von Eiern und Larven sowie eine Beeinträchtigung der Immunabwehr. Selbst mäßiger Lärm, wie er in Häfen herrscht, kann das Verhalten und die Physiologie von Fischen beeinflussen.

Wirbellose unter Druck: Lange dachte man, Wirbellose (Krebse, Muscheln, Tintenfische, Quallen etc.) seien vom Lärmproblem weniger betroffen, da viele keine klassischen "Ohren" haben. Doch neuere Forschungen zeichnen ein anderes Bild. Viele Wirbellose können Vibrationen und Druckänderungen wahrnehmen.

Die bereits erwähnte Studie zu Zooplankton (kleinste Krebstiere etc., die Basis vieler mariner Nahrungsnetze) zeigte, dass eine einzige Passage eines seismischen Airgun-Schiffes die Zooplankton-Biomasse in einem Umkreis von über 1,2 Kilometern um 64% reduzieren kann, mit besonders dramatischen Auswirkungen auf Krill-Larven. Die Schallwellen scheinen die winzigen Organismen schlicht zu töten oder schwer zu schädigen. Das hat potenziell katastrophale Folgen für alles, was sich von Zooplankton ernährt – von Fischen bis zu Bartenwalen.

Bei Tintenfischen und Kalmaren wurden nach Exposition gegenüber niederfrequentem Schall massive akustische Traumata in den Statozysten (Gleichgewichtsorgane, die auch Schall wahrnehmen) festgestellt.

Muscheln und Austern zeigen bei Lärmbelastung Stressreaktionen und schließen ihre Schalen.

Krebse können in ihrem Verhalten und ihrer Physiologie gestört werden.

Die Auswirkungen auf diese oft übersehenen Gruppen sind besonders besorgniserregend, da sie die Basis der marinen Nahrungsketten bilden und für das Funktionieren ganzer Ökosysteme essenziell sind.

Fazit für Teil 3: Eine Symphonie des Leidens

Was wir sehen, ist ein düsteres Bild. Der menschengemachte Unterwasserlärm ist weit mehr als nur eine Unannehmlichkeit. Er ist eine tiefgreifende Störung, die auf allen Ebenen wirkt:

Er zerstört die Kommunikation durch Maskierung.

Er zwingt Tiere zu Flucht und Verhaltensänderungen, die Energie kosten und Überleben und Fortpflanzung gefährden.

Er verursacht chronischen Stress und direkte physiologische Schäden, von Taubheit bis hin zu tödlichen Verletzungen und Dekompressionskrankheit.

Er trifft nicht nur die bekannten Meeressäuger, sondern auch Fische und sogar die fundamental wichtigen Wirbellosen.

Der Lärm wirkt oft schleichend, unsichtbar, aber seine Folgen sind real und verheerend. Er schwächt die Widerstandsfähigkeit der Meeresbewohner und macht sie anfälliger für andere Stressfaktoren wie Klimawandel, Verschmutzung und Überfischung. Er ist ein weiterer Nagel im Sarg der marinen Biodiversität.

Aber – und das ist die gute Nachricht, oder zumindest der Hoffnungsschimmer am Horizont – anders als bei vielen anderen Umweltproblemen ist Lärmverschmutzung vergleichsweise schnell reversibel. Wenn wir die Lärmquelle abstellen, ist der Lärm weg. Die Frage ist: Können und wollen wir das? Welche Lösungsansätze gibt es? Was können Politik, Industrie und jeder Einzelne von uns tun, um die Ozeane wieder leiser zu machen?

Genau darum wird es im vierten und letzten Teil unserer Deep Dive Serie gehen: "Wege zur Stille – Lösungsansätze & politische Forderungen". Sei dabei, wenn wir schauen, wie wir den Krawall gegen die Ignoranz in konkrete Maßnahmen für leisere Meere ummünzen können!

Bleib wachsam und schütz deine Ohren – und die der Meeresbewohner!

Hier geht's zu den anderen Teilen:

Quellen:

Discovery of Sound in the Sea (DOSITS) (Sektionen zu Auswirkungen auf spezifische Tiergruppen, Maskierung, Stress etc.)

OceanCare und NRDC (Berichte und Artikel zu Auswirkungen von Lärm, Sonarstrandungen)

IFAW (International Fund for Animal Welfare) (Informationen zu Sonar und Walstrandungen)

NOAA Fisheries (US-Behörde, Berichte zu Lärmauswirkungen auf Meeressäuger und Fische)

Wissenschaftliche Fachartikel zu Maskierung:

z.B. Clark et al. (2009) - Acoustic masking in marine ecosystems (Review-Artikel)

Studien zur Reduktion der Kommunikationsreichweite von Walen (diverse Autoren)

Wissenschaftliche Fachartikel zu Sonar und Strandungen:

z.B. Frantzis (1998) - Zusammenhang Sonar und Schnabelwalstrandungen

Cox et al. (2006) - Review zu Sonar und Meeressäugern

Jepson et al. (2003) - Pathologische Befunde bei gestrandeten Walen (Dekompressionskrankheit)

Wissenschaftliche Fachartikel zu physiologischem Stress durch Lärm:

z.B. Rolland et al. (2012) - Nachweis von Stresshormonreduktion bei Walen nach Lärmreduktion

Studien zu Stressreaktionen bei Fischen (diverse Autoren)

Wissenschaftliche Fachartikel zu Hörschäden (TTS, PTS):

Umfangreiche Literatur, oft in Reviews wie Southall et al. (2007, aktualisiert 2019) - Marine Mammal Noise Exposure Criteria

Wissenschaftliche Fachartikel zu Auswirkungen auf Fische:

z.B. Popper & Hastings (2009) - Auswirkungen von Schall auf Fische (Review)

Slabbekoorn et al. (2010) - Auswirkungen von Lärm auf Fische (Review)

Wissenschaftliche Fachartikel zu Auswirkungen auf Wirbellose:

z.B. McCauley et al. (2017) - Auswirkungen seismischer Airguns auf Zooplankton

Studien zu Tintenfischen, Muscheln, Krebsen (diverse Autoren, zunehmende Forschung)

Klartext braucht eine starke Crew.

The Ocean Tribune ist zu 100% unabhängig, werbefrei und für alle frei zugänglich. Wir lassen uns von keiner Lobby kaufen, weil wir nur einer Sache verpflichtet sind: dem Ozean.

Das ist nur möglich, weil eine Crew von unerschrockenen Unterstützern hinter uns steht, die diesen Kurs finanziert. Wenn du unsere Arbeit wertvoll findest, dann werde jetzt Teil dieser Bewegung. Jeder Beitrag ist Treibstoff für unsere Mission und sorgt dafür, dass wir weiter die unbequemen Wahrheiten aussprechen können.

Aus der Werkstatt: Vom Problem zur Lösung

Aufklärung ist der erste Schritt. Die Umsetzung der zweite. Wir bei Vita Loom Labs entwickeln die professionellen Werkzeuge und strategischen Prozesse, die Impact-Organisationen dabei helfen, ihre Missionen wirkungsvoller zu machen.

Sie wollen sehen, wie unser strategischer Prozess in der Praxis aussieht? Unsere 'Blueprint Case Study' demonstriert Schritt für Schritt, wie wir aus einer guten Idee einen unwiderstehlichen, förderfähigen Antrag schmieden.

The Ocean Tribune

Wir wissen, was die Ozeane zu sagen haben!

Bildquellen:

Abbildung 1: Avenue, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons